2023年11月4日

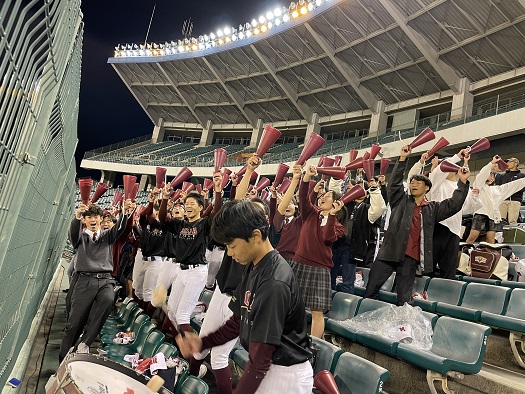

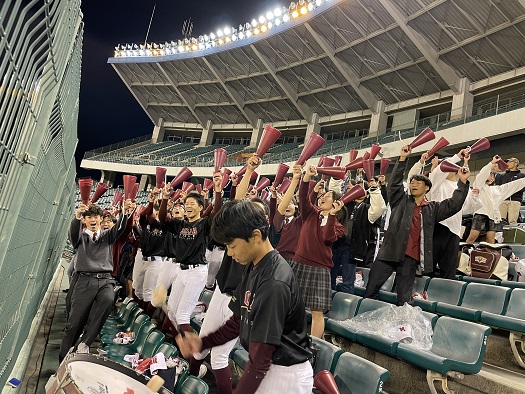

10月28日、倉敷マスカットスタジアムで山口県1位の髙川学園と中国大会初出場となる本校野球部が対戦した。前日の試合が雨で流れて15時とナイターも予想される遅い時間の開始となった。チームは十分に落ち着いていたと思う。準備はいつも通り行い、相変わらず何かやってくれそうな雰囲気を出していた。だが、やはり高いレベルでの戦いが要求された。石垣、中曽の両エースは、調子が上がらない中でも、中国大会で通用するピッチャーであることを証明した。打線も力を出したが、相手の力がそれを上回り、つながらなかった。ステージが変わったのはベスト8から4になるときだった。それまでは記録に残る失策どころか、細かいミスもほぼ出なかったので、辛抱して守って守備からリズムを作ってきた。残る課題は、打撃の精度と投手の調整と思ってきた。しかし、野球はそれほど単純なものではないと、改めて思い知らされた。簡単な算数のように、足らないところを補えば強くなるというものではない、もっと難度が高く奥の深い、総合的なものである。わかっていたが、わかっていなかった。

選手はベンチ、スタンドも含めて十二分に力を出した。きれいごとではなく、データマイニングなどの当日に見えないところでの活躍があってこそ戦えた。そして、当日の大きな声援があったから戦えた。それを試合に出た選手や周りの大人は忘れてはならない。私はその部分を見えていないと叱られた。吹奏楽部だったその人は、9回の攻撃で延々と繰り返す「サウスポー」に感動して涙が出たという。そのしんどさがわかる分、どれだけの熱量で吹いていたのか想像して感動したという。多くのOBの方の顔も見えたし、当日以外にもいろいろとお気遣いをいただいた。ただただ、感謝に堪えない。野球で一つ勝った負けたはどうでもよいが、野球部員の頑張りが総社南高校を少しだけでも元気にできたかと思うと武者震いが来る。春までは長いが、また、夏に甲子園に向けた戦いができるように春ベスト8以上に向けて頑張りたい。それまでに一年生大会で良い報告ができたらどんなに嬉しいだろうか。しかし、一年生大会は1勝でも厳しい。だが、中学までは決してエリートではなかった雑草の伸びしろと下剋上に期待して欲しい。応援よろしくお願いします。

第3章はこれからです。

2023年10月30日

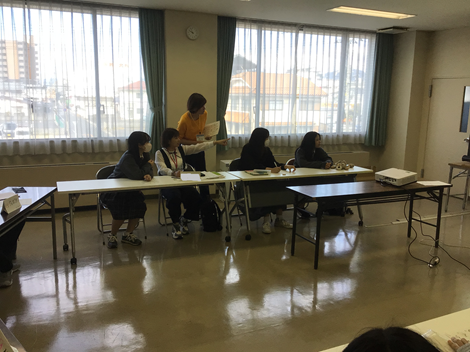

10/29、総社市日本語教室に2年生4名が参加してきました。今回は2年生だけでなく、1年生の留学生ミンさんともう一人1年生が参加しました。

今回のトピックはゴミの分け方でした。ゴミの出し方や分け方は、外国の方にとって難しく(日本で生まれ育った私ですら難しいと感じます)、移住者が困るトラブルとして有名です。

まずはどのような学習活動を行うかのミーティングがありました。

その後、2クラスに分かれてサポーターとして学習活動に参加しました。

ミンさんも学習者として参加しました。タイからの学習者の方もいて、休憩時間には母国語での会話を楽しんでいました。

学習活動の後、ゴミの出し方や分け方について総社市環境課の方からお話がありました。

終わった後は、ミーティングを行いました。物怖じせず、積極的に発言をする生徒たちの姿が印象的でした。

・岡田実菜生さん(2年)

「わかりやすい言葉で伝えるのが難しかったです。資源ゴミについて何度か質問をされましたが、どのように答えればわかってもらえるかを考えるのが大変でした。」

・國本さん(2年)

「普段何気なく使っている「~するようにしている」のような言い回しについて質問されると難しいなと思いました。学習者の方が、わからない言葉を、こまめに辞書で調べながら学習している姿が印象的でした。」

・藤田さん(2年)

「初対面で、しかも日本語があまりできない人とのコミュニケーションを取るのはとても難しいとわかりました。名詞はある程度伝わりましたが、「捨てる」などの動詞がなかなか伝わりませんでした。ベトナム語をいくつか教えてもらえたのが嬉しかったです。」

・古市さん(2年)

「翻訳アプリを使っても、なかなか正しい答えが出ず、伝わらない場面もあって焦りました。先生の話や説明の中で、注目しているポイントや疑問に思うポイントが自分とは異なり、自分が意識していないことを質問されることもあって難しいなと感じました。」

私は環境課の方が生ごみを「ギューッと」絞ってほしいという際に、「ギューッと」を強調されていたのが印象的でした。オノマトペは、記号の体系である言語の中でも身体感覚との結びつきが強く、記号性の薄い言葉です。したがって、言語が伝わらない相手にも伝わりそうと思ってしまいがちですが、母語の音韻構造や文化との結びつきが強いため母語話者以外にはなかなかイメージできないものも多くあります。また懸命に「やさしい日本語」を実践してようとされている姿も印象に残りました。言語の専門家はなかなか専門的な知識について語れず、専門的な知識を語れる人は伝わる言語で語るトレーニングを十分に受けていない(受ける時間も余裕もないのかもしれません。それでもトライする姿には敬意を抱かずにはいられませんでした)という状況に、一人の言語教育に携わる者として様々なことを考えさせられました。

オノマトペと言語の関係については今井むつみ先生の共著『言語の本質』で非常に興味深い論が展開されています。

生徒たちは、言語や異文化コミュニケーションだけでなく身近なゴミについても学ぶことが多かったように思います。

総社市日本語教室の関係者の方々、総社市環境課の方々、ありがとうございました。

2023年10月30日

本日は、岡山県警察本部生活安全部少年課

倉敷少年サポートセンターから非行防止教室専門員の

平井 洋一様をお招きして薬物乱用防止についての講演を

全学年対象に行っていただきました。

薬物使用の恐ろしさはもちろん

自分たちの身に迫りつつある薬物や

「合法薬物なので使用してよいのではないか」という

誤った認識について、学ぶことができました。

これから社会に出るうえで知っておかなければならないことを

学ぶことができました。薬物使用は絶対NO!!!

2023年10月27日

素敵なニュースをお届けします。

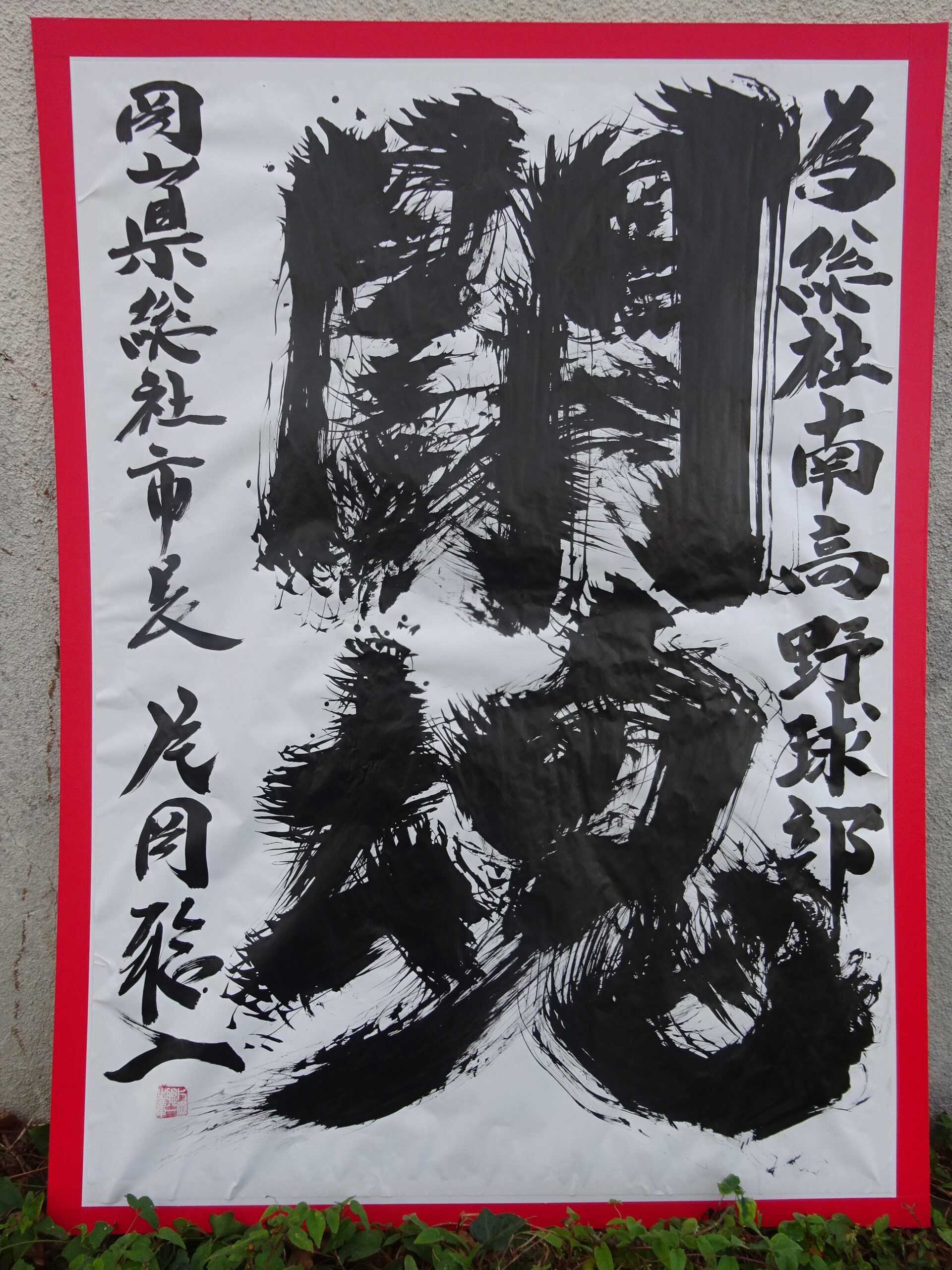

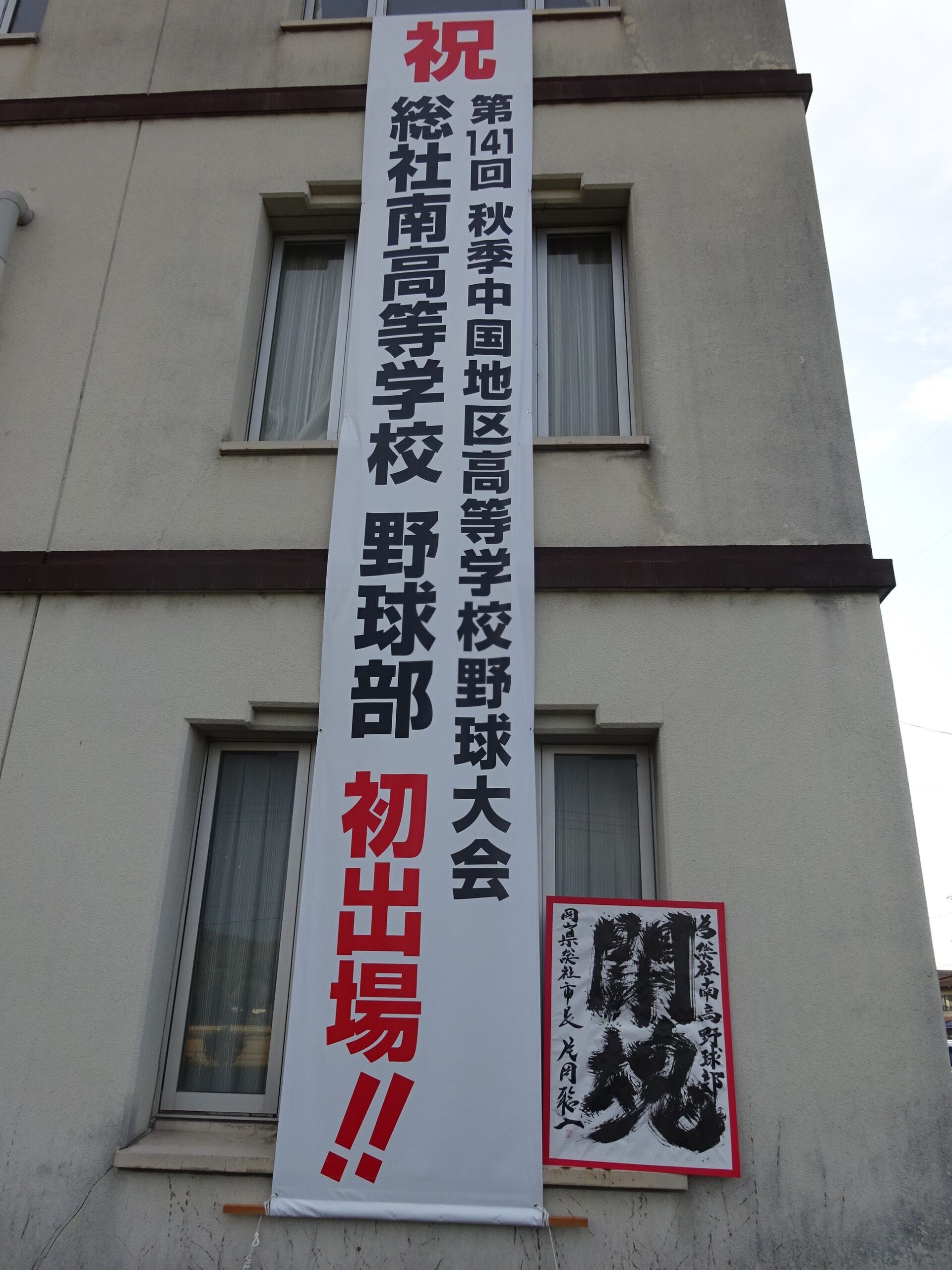

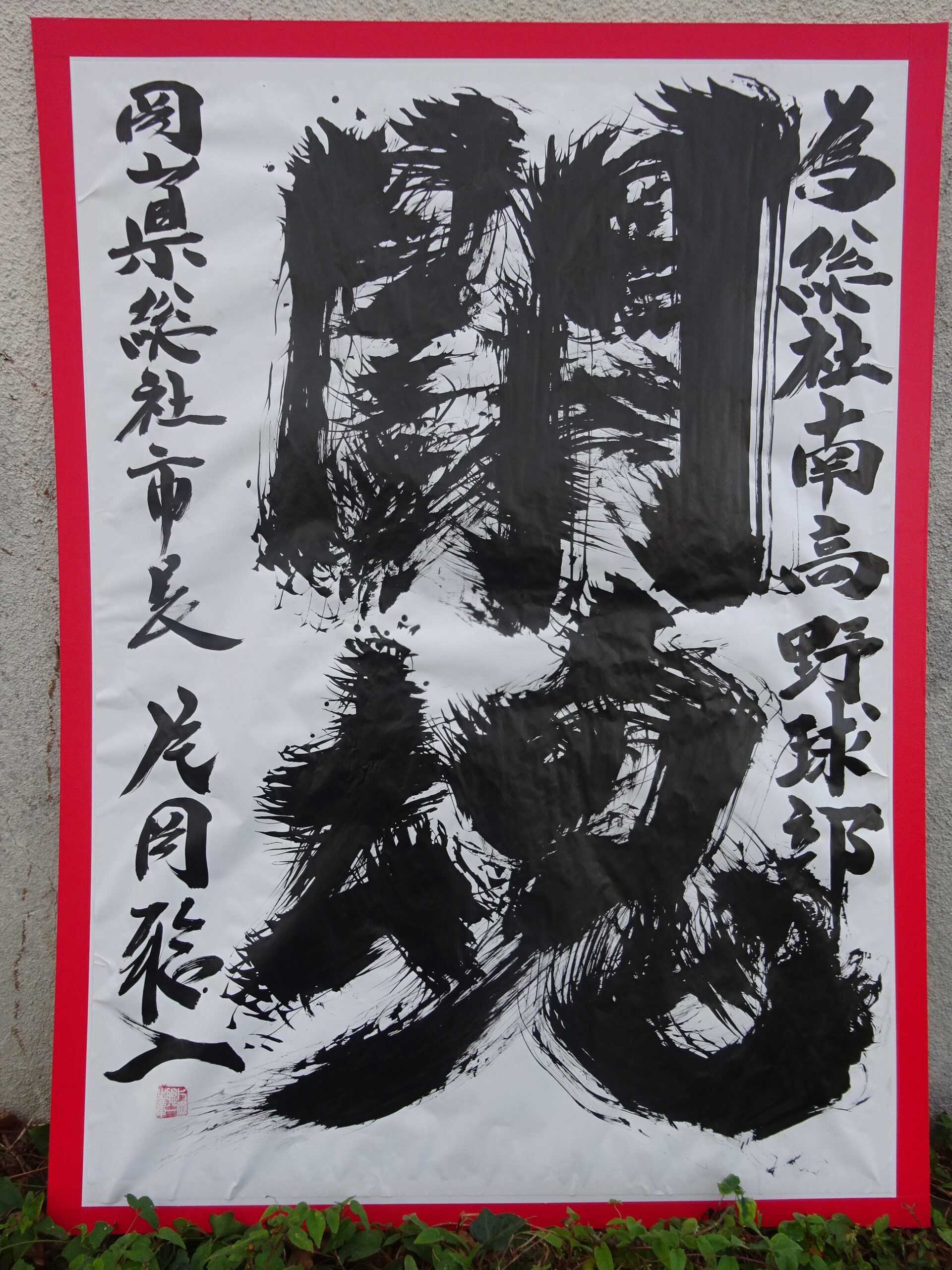

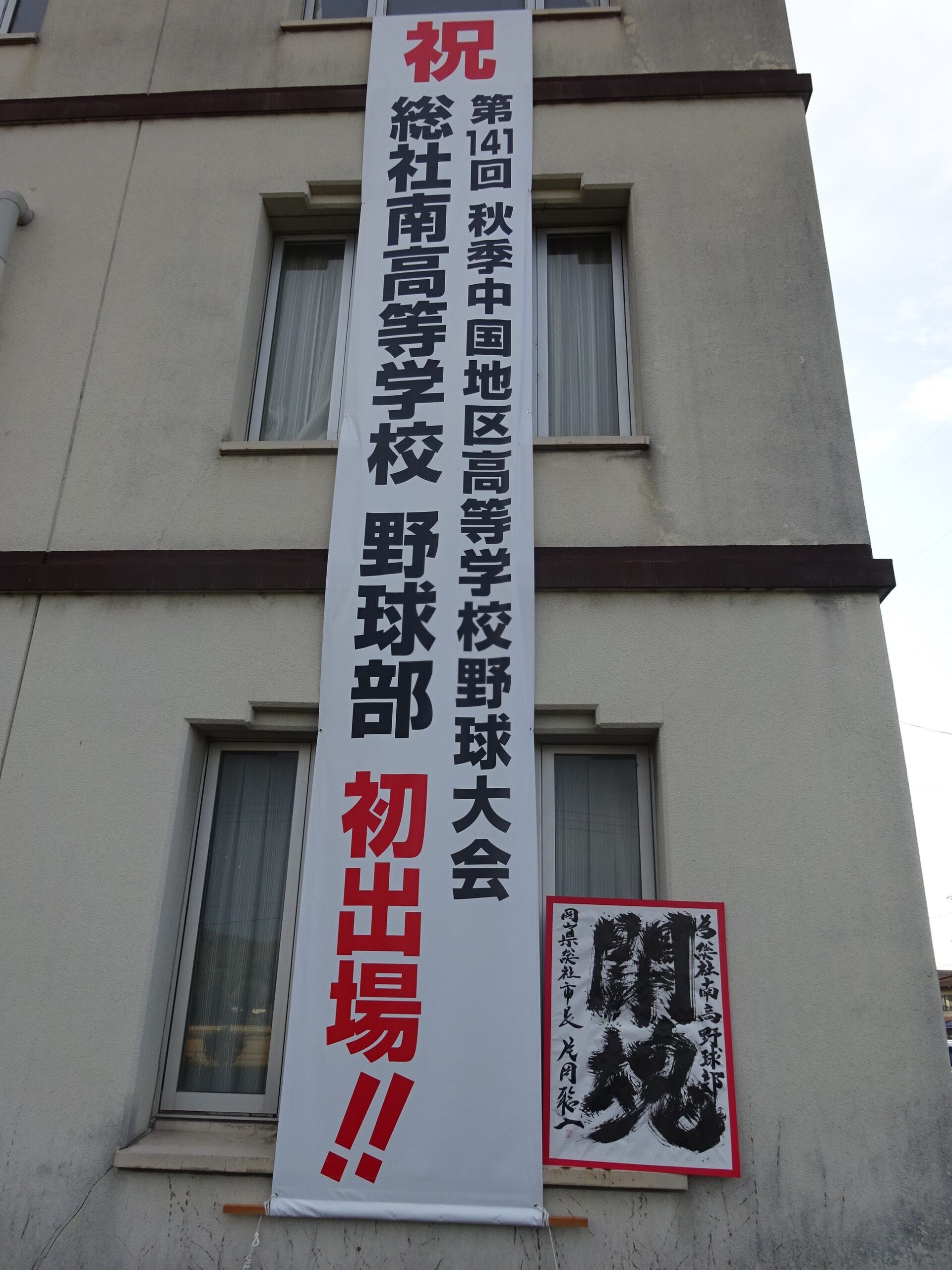

昨日、片岡聡一総社市長がお見えになり、本校野球部の秋季中国大会初出場のお祝いと激励をかねて、素敵な贈り物を届けていただきました。

片岡市長直筆の書道作品「闘魂」。作品の力強さとその言葉に、パワーと勇気を感じます。「闘志」と「魂」、まさに野球部全員が身に付けた力そのものです。

明日の大一番は、一人一人の「闘志」が燃え上がり、「魂」が躍動するイニングが連続します。「闘魂」を胸にチーム一丸となって挑みますので、皆様方の応援をよろしくお願いします!

※明日の試合開始時刻が13:30→15:00に変更となりました。ご注意ください。※

2023年10月26日

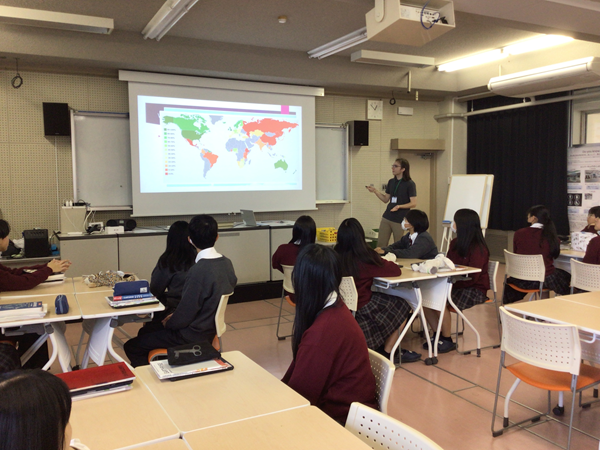

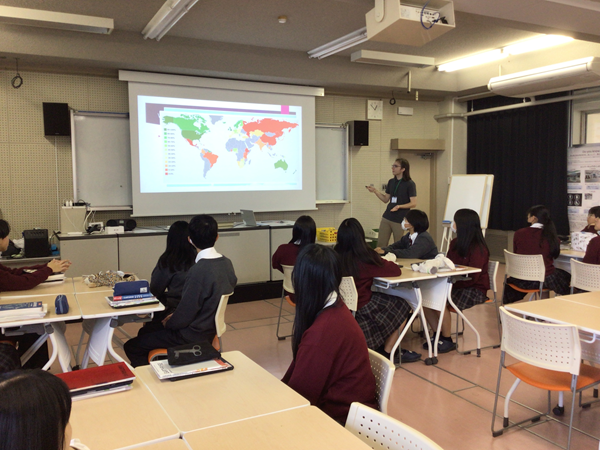

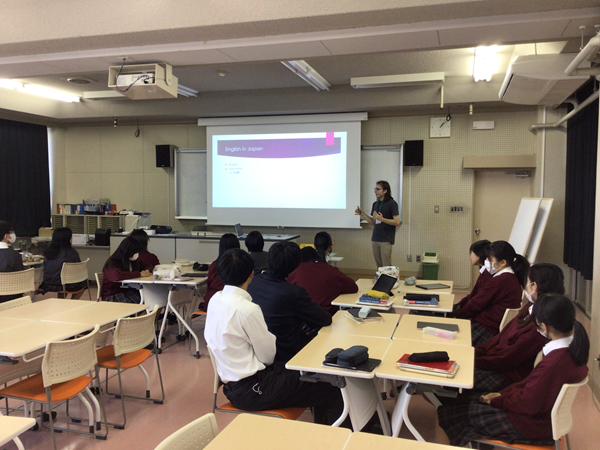

10/26(木)、国際系1年次の生徒を対象に国際理解講演会を実施しました。

岡山県国際課の国際交流員Tyler Kjeldgaardさんを講師としてお招きしました。

ご自身の出身であるアメリカの話をまじえながら、英語を学ぶことがどのように自分の世界を広げてくれるかをお話してくださいました。

講演後のQ&Aでは、なぜ日本語を学ぶようになったのか等、ご自身の経験も語ってくださいました。

講演後に生徒に話を聞くと、こちらが予想している以上に多くのことを学んでいるようで驚きました。

英語での講演を聞くのは、生徒たちにとって大変そうでしたが、何を言っているのかしっかりと理解しようと懸命に聞く様子が印象的でした。

生徒コメント

・藤田小太郎さん(1年)

「いつも自分が聞くような教科書的な発音とは異なる本場の英語にふれることができ、とても貴重な機会となりました。英語を学んでいる自分にとって、日本語を外国語として学んでいる外国の方がどのようなきっかけやモチベーションで日本語を学んでいるのかを知ることができて、同じ外国語学習者として興味深かったです。」

・室山真緒さん(1年)

「英語を学ぶ意味を改めて考えることができました。学校の教科としてやらされるから学ぶのではなく、仕事や大学など自分の人生の幅を広げてくれるからこそ積極的に学ぶことができると思いました。」

2023年10月25日

先週の土曜日、岡山大学に伺い

女子バスケットボール部の先輩方と一緒に練習させていただきました!

ストレッチから入り

頭と体を同時に動かす基礎トレーニングを教えてもらって

一緒にやってみましたが・・・なかなか難しかったです

その後も目や耳から入ってくる情報をもとに状況判断をして

体を動かすトレーニングをしましたが・・・

まだまだ練習が必要なようです笑

最後は、大学生の先輩方から、大学生活のことや

高校生の今やっておいたほうがよいことなどの話を聞き

最後に記念撮影をしました!

練習後は、大学の食堂でご飯をたらふく食べて帰りました(特に1年生)

ちょっとだけ、大学生になった気分でした!

この経験を生かし、バスケットや進路に向けてますます頑張りたいと思います!!

岡山大学の女子バスケットボール部のみなさん、本当にありがとうございました☆

2023年10月25日

今回、10/23〜25にわたる2学年の人文表現の授業内で、人文系の講演会を実施しました。

講師としてお招きしたのは、倉敷市総務課歴史資料整備室の山下洋氏です。

歴史資料整備室には、倉敷周辺の歴史に関する古文書や公文書、地図等が数多く所蔵されており、山下さんは歴史のみならず自然災害に関する見識もお持ちの方です。

今回のご講演では、明治13年・明治26年に起きた高梁川下流域での2つの水害についてのお話を、防災や人々の行動などの観点から詳しくお話ししていただきました。

生徒たちは、今回の講演の内容からテーマ(問い)を設定し、その解決に向けた個人やグループでの探究活動に取りかかります。

人文系の今後の活動にご注目ください!

2023年10月25日

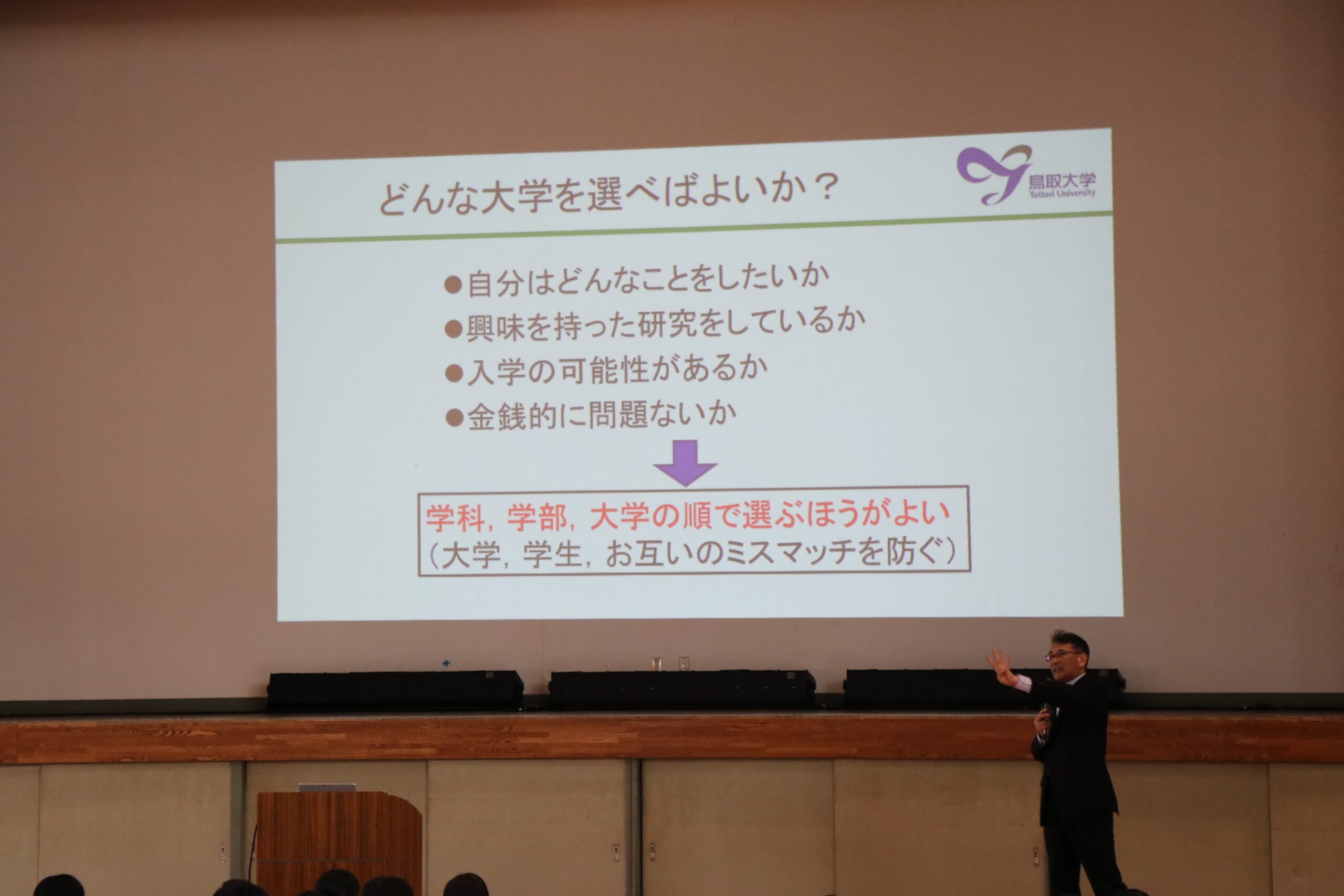

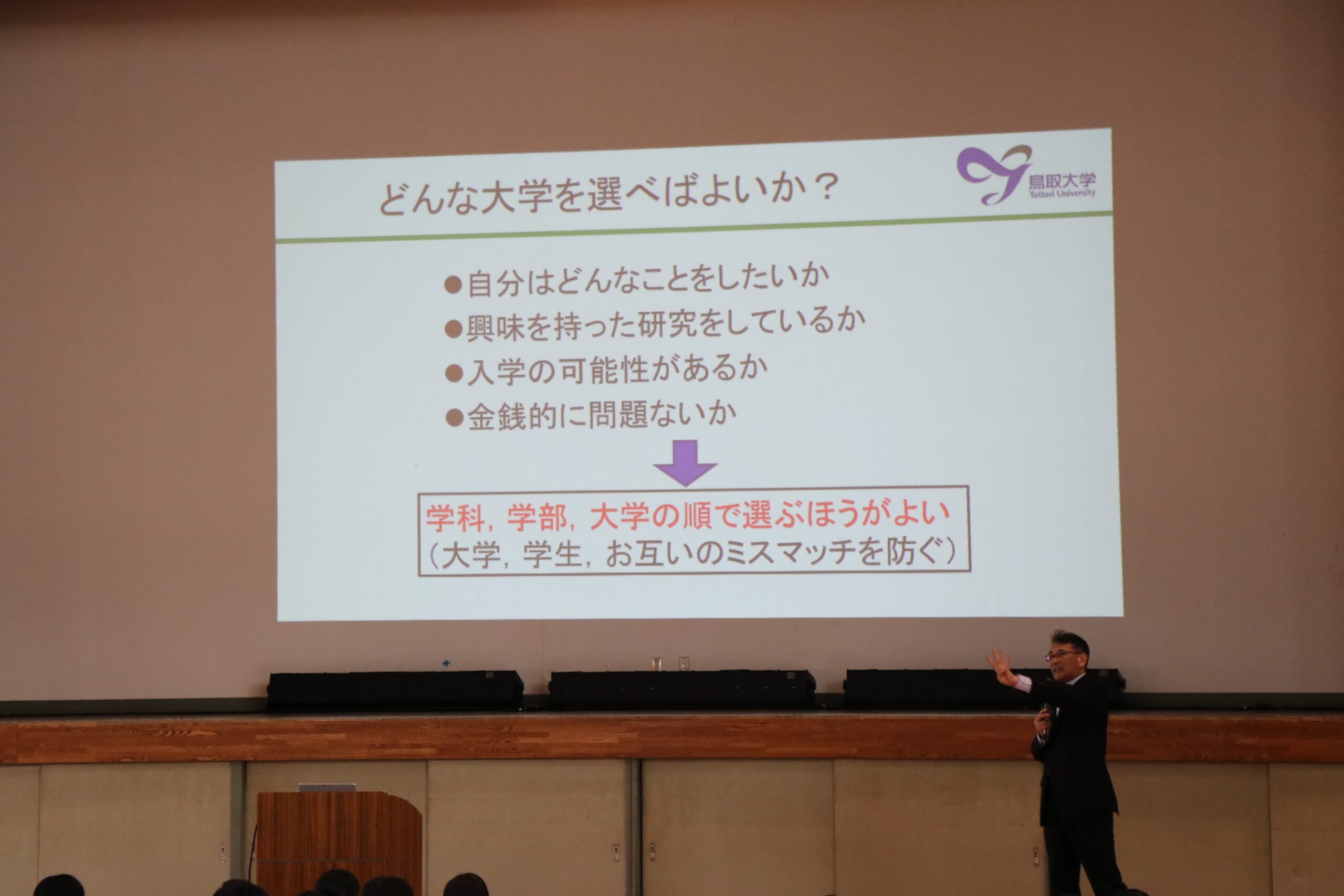

本日、鳥取大学から森川修教授をお招きし

「地方国公立大学の魅力」と題して講演していただきました。

なぜ大学を目指すのか?

そもそも大学とは、どういう機関なのか?

今やっておくべきことは何か?

など、具体例をあげながらわかりやすく教えていただきました。

「優れた教育・環境機関とはどういうものか」

こういうことも考えながら、自分の進路選択をしていってください☆

2023年10月23日

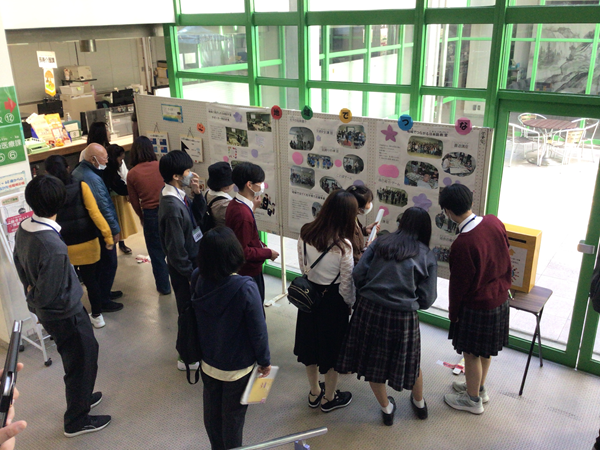

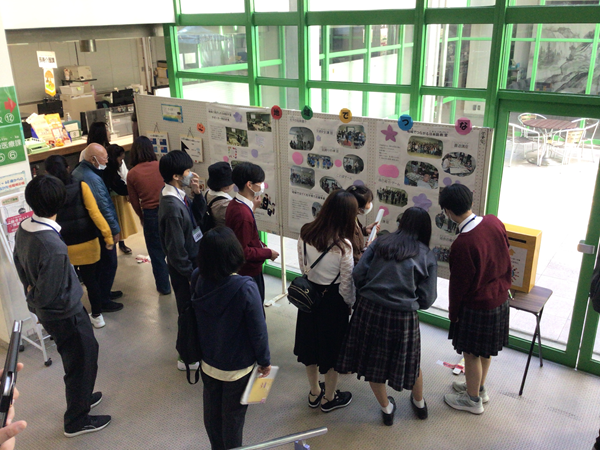

国際系の2年生は、「国際表現」の授業の一環で総社市日本語教室に参加しています。

10/22は6名の生徒が「日本語学習サポーター」として参加しました。

学習者の方の日本語レベルに応じて2つのクラスが用意されていたので、それぞれのクラスに分かれて参加をしました。

学習のサポートや会話のモデルをしました。

学習の方々と一対一でやり取りを通じて、非常に多くのことを学ぶことができたようです。

色々な国出身の方々がいる中で、そもそも外国人の方々とあまり接したことのない生徒たちは、日本語の伝わらなさに戸惑いながらも伝えよう、理解しようと奮闘していました。

今回は「行く」や「来る」についての学習がありました。タイ語は「行く」と「来る」の区別をしないというのを初めて知り、私自身非常に驚きました。

2023/10/30追記:タイ語では「行く」と「来る」の区別がないわけではなく、補助動詞的に使う場合(~ていく/~てくる)には

日本語と使い方が違う(行くと来るが逆になる場合がある)ようだということを教えていただきました。

学習の後、市役所1Fに展示してある学習者の方々の作品や展示を見学に行きました。

ここでも思いがけない交流が生まれていました。

皆さん、ありがとうございました。

生徒コメント

・安岐さん(2年)

「外国人の方は道ですれ違うなど、日常的に見かけていたけれど実際に接したことはありませんでした。まだ来日ばかりなのに日本語の上手な方もいて驚きました。」

・守屋さん(2年)

「普段は外国人の方と話す機会がありませんが、色んな外国人の方と話すことができて良かったです。考え方や感じ方、受け応えの仕方などが自分とは違うなと思い、興味深く感じました。」

・西さん(2年)

「外国人の方を駅で見かけたり、声をかけられたりすることはこれまでもありましたが、実際にコミュニケーションをとってみて外国人の方と話をするハードルが下がりました。

12月にかけて数チームに分かれて参加する予定です。

2023年10月23日

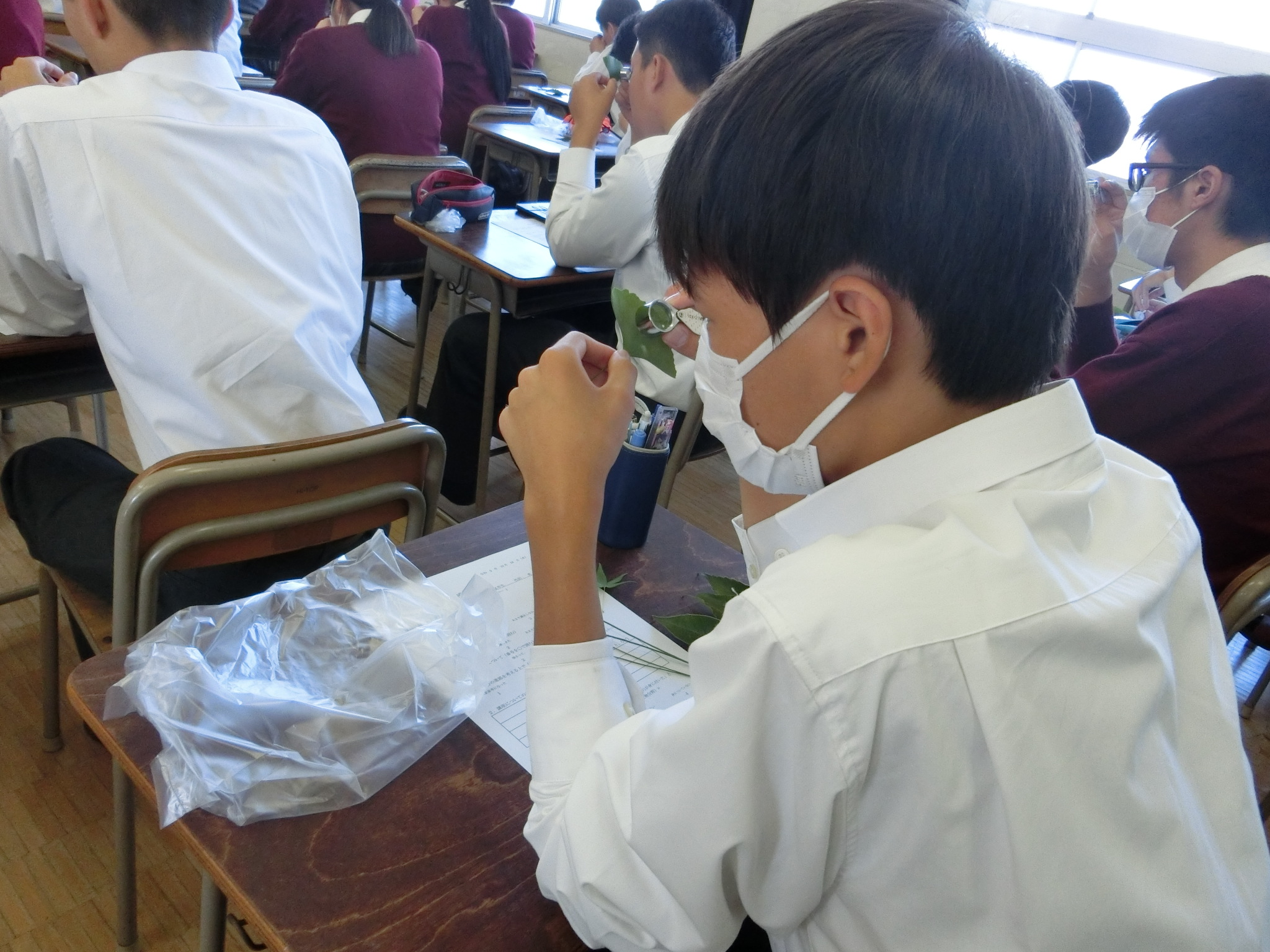

2年次生 理数系生徒対象の第2回講演会が開催されました。

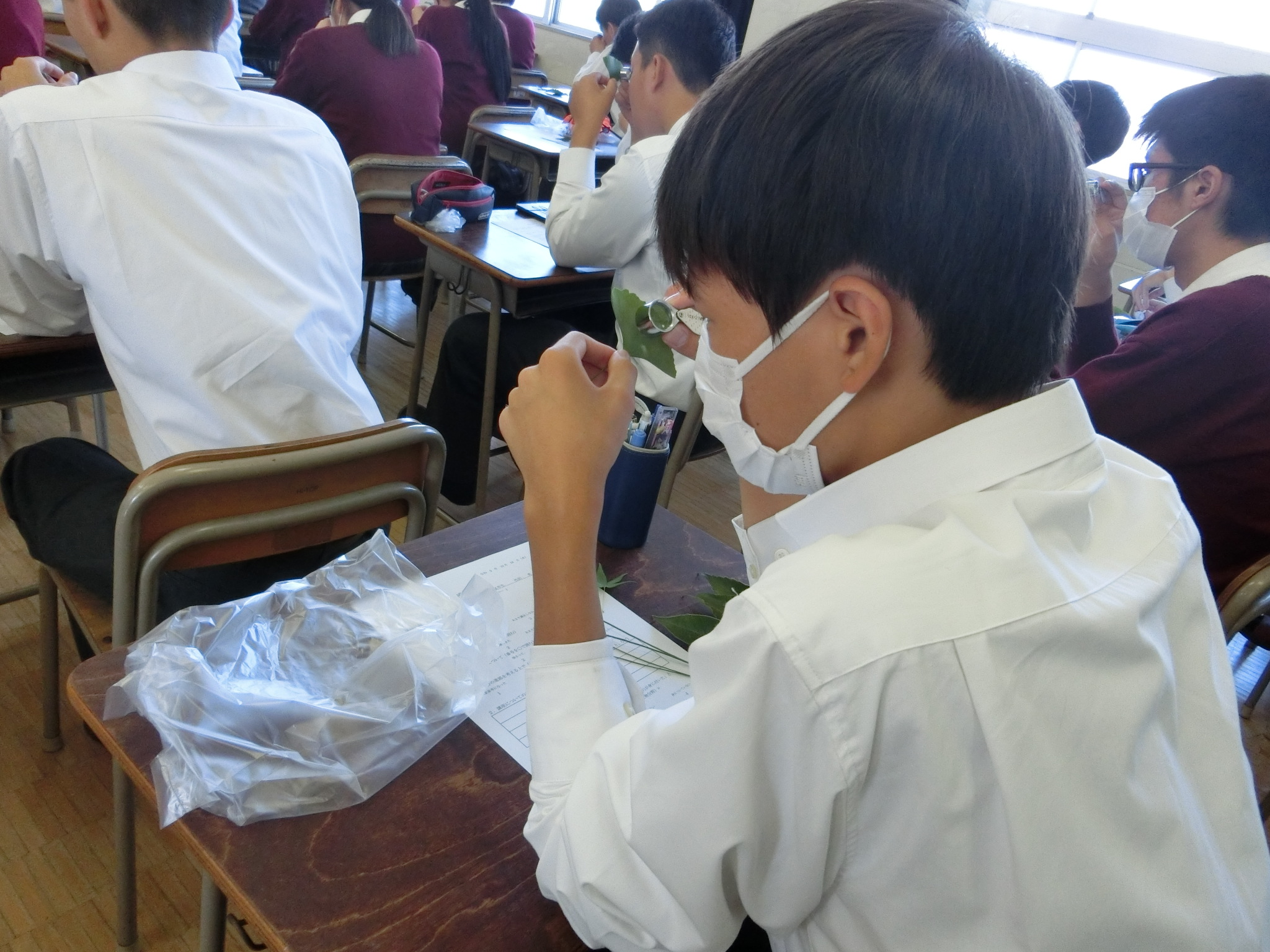

◎演題「植物に刻まれた規則性―植物はぼ~とは生きていない」

e-Tam自然と教育研究所 代表 西本 孝先生

<講演会の様子>

<生徒の感想の中から>

*植物はただ存在しているだけではなく戦略を立てて形をかえて生きていると分かった。

*葉には共通点があって、そのことには理由があって面白いと思った。

*イチョウの化石から昔の植物の状況がわかったり、松ぼっくりの種子の数が数列になっていることなど初めて知ることがあって面白かった。

*気孔が二酸化炭素の濃度によって増えたり減ったりしていると知ってびっくりしました。*アカマツとクロマツの見分け方が少し面白かった。

*一見同じような見た目の葉でも、ルーペを通して観察してみると構造が全然違っていて面白かった。

植物の形態に刻まれた規則性と生存戦略に驚いた1日でした。

次ページへ »« 前ページへ