12/10、国際系2年次生4名が総社市日本語教室に参加しました。

今回のテーマは「110番と119番」ということで、緊急時の対応の仕方を学びました。

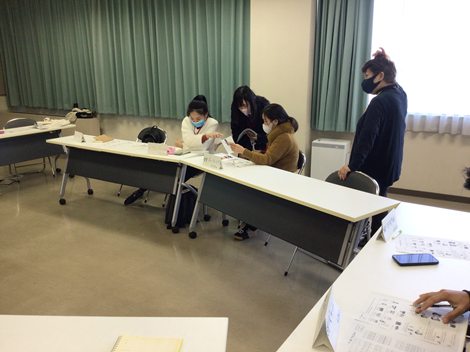

スタッフミーティングで授業の内容と流れを確認した後、日本語の習熟度に応じて2つのクラスに分かれます。

クラスⅠでは、まずカタカナの学習を行いました。

クラスⅡでは「~そうです」(例:具合が悪そうです。痛そうです)などの表現を学びました。

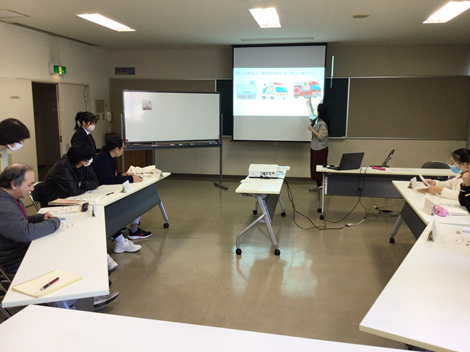

その後、それぞれのクラスで110番と119番をかける状況について、ロールプレイを交えながら学びました。

ある場面では、警察署や消防署の人になって電話対応をしていました。

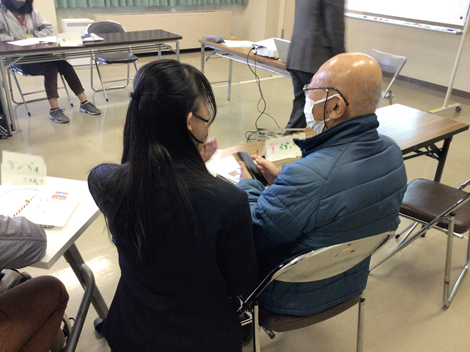

インターナショナルフェスティバルなどで顔見知りの人もいたようで、休憩時間には談笑する様子も見られました。

最後は皆で「すごろく」をしました。

いつものように白熱していました。

生徒コメント

・中村さん(2年次)

「自分ではやさしい日本語を使ってわかりやすく話しているつもりでも相手に理解されないことが多く、大変でした。やさしい日本語について教えてもらっていても、実際にコミュニケーションをとるのは難しいなと感じました。「緊急」の意味がわからないと言われたので「急ぐ」と言い換えてみましたが、「急ぐ」の意味もわからないと言われてしまいました。」

・野口さん(2年次)

「ひらがなとカタカナの違いが学習者の人には難しいんだなと感じました。ジとヂの音の違いやテとチの形に苦戦している様子が新鮮でした。110番と119番の状況の判断は、日本語がわかっても難しいと思ったので外国語でそれを理解するのは大変だと思いました。」

・中村さん(2年次)

「質問されたことに答えましたが、学習者の方が自分の母語でメモをするので、相手の理解が合っているのかわからなく少し不安でした。話す時は発音できるのに、書く時には「しゃ」と「しょ」を間違えるなど、話すと書くの違いや難しさを知ることができました。」

・筒井さん(2年次)

「普段日本語を話している時には、自然と「おいしそう」を「おいしくなさそう」と言い換えることができますが、改めてなぜ「さ」をいれるのかと考えると難しかったです。母語では自然とできることも学習者は理解しないといけないということに気づきました。外国語としての日本語に少しふれることができ、とても興味深く感じました。」