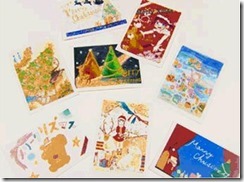

***クリスマスメッセージカードをつくりました***

2017年12月6日

美術工芸系ブログ

***クリスマスメッセージカードをつくりました***

美術工芸系の生徒が倉敷天満屋さんとコラボして、クリスマスオリジナルメ

ッセージカードを制作しました! 倉敷天満屋さんからの企画を受けて、美術

工芸系の1、2年生の生徒13名が制作しています。12月1日(金)から

25日(月)の期間中、倉敷天満屋でクリスマスギフトを購入した方に、美工

生が作成したオリジナルメッセージカードをプレゼントする、というイベント

です。またこの期間中は、カード原画の展示や人気投票も行うことになってい

ます。展示は倉敷天満屋2階のエスカレーターサイドで行っているそうです。

クリスマスのお買い物の際には、ぜひ美工生が作成したクリスマスオリジナル

メッセージカードもゲットしてくださいね!

**第二回美術工芸系講演会を開催しました!**

2017年10月19日

美術工芸系ブログ

**第二回美術工芸系講演会を開催しました!**

講師:諏訪 敦(すわあつし)先生 広島市立大学 芸術学部 油絵専攻 准教授

開催日時: 10月18日(水) 13:20~15:50

場 所 : 本校北棟4階工芸教室

対 象 : 本校美術工芸系1・2・3年生 教職員

演題:高校から大学、そして社会で制作をどう維持していったか

************

今回の講演会が実現し、大変嬉しく思っています。

生徒の皆さん。日頃制作したものに対して、色々な指摘や発言が行きかう中で、理論だけが先行したりして…一体どのくらい、真摯に「描くということ」に向き合えているでしょうか?「描く」「つくる」ということはどういうことなのでしょうか。

そんな問題提起をするべく、今回の講演会を企画いたしました。

大変ご多用の中、オファーを受けてくださった諏訪先生。本当にありがとうございます。

************

「絵画のプロジェクト化」を最近の研究テーマとしている諏訪敦先生。

写真を用いながら、様々な活動やお仕事についての話をしてくださいました。

おお!あの図版で見た作品にはこんな背景があったとは!!メモメモ…。

また高校生や大学生のときはどんな様子だったか、大学を出た後の就職のと留学の話、これまでどう制作をしてきたかというお話は、とても参考になりました。アーティストになるのには、人ぞれぞれの方法がある…。そう信じて、やっていきたいものです。

ひとことに「写実」とは括れない、制作方法や考え、「実物」のもつ作品の力(アウラ)について再考する機会となりました。実物をみて、感じて、そしてまた、つくる。

生徒からの質疑応答では、かなりレベルの高い質問も笑。

表現の省略とはどういうものか。図版ではわからないスケール感やマチエールの魅力とは何なのか。。

「そういったテーマで一冊の本が書けちゃうね笑」と諏訪先生。

後から質問に来た生徒にも、丁寧に答えてくださいました。

ありがとうございました!!

***こどもアートスクールについて***

2017年08月22日

美術工芸系ブログ

***こどもアートスクールについて***

美術工芸系では、毎年8月に総社市内の小学生を対象にした「こどもアート

スクール」を開催しています。高校生が手助けしながら小学生に造形活動を体

験してもらう行事で、今年で5回目になります。今年はマーブリングやデカル

コマニなど、簡単な絵画技法を体験してもらう計画でした。

・・・しかし、今年はなぜか小学校を通じての参加申し込みがなく、こども

アートスクール開催の危機! そこで、当日までに参加の希望を直接連絡して

くれた3人の小学生と幼稚園児を招待して、規模は縮小しましたがなんとかこ

どもアートスクールを実施しました。

①デカルコマニ(合わせ絵)

折り目をつけた画用紙にチューブから絵の具をたらし、折りたたんでから広げ

てみると、不思議な絵柄が浮かび上がります。 蝶? 花? 一体何に見えるか

な? この技法は心理学のテストなどにも使われます。

②マーブリング(墨流し)

水面に絵の具をたらしてできる模様を紙に写し取ります。筆では描けない、流れ

るような模様は、繊細で魅力的です。

③スクラッチ(けずりだし)

明るい色のクレヨンを塗った上に、暗い色のクレヨンを塗りかぶせて、先が尖っ

たもので引っ掻くと、ネオンサインのように明るい色がキレイに出てきます。写真

の男の子は、今はまっているクワガタの対決を熱心に描いてくれました。

④カット(切り紙)

色紙を折りたたんではさみで切り込みを入れてから、丁寧に広げてみると・・・

雪の結晶のような模様ができあがります。七夕飾りやクリスマスツリーの飾りに使

えそうですね。

あっという間に2時間が経ちました。無心に絵画技法を試してくれている3人の

姿を見ると、描くことの楽しさの原点を再確認できたように思います。急遽3人の

補助をしてくれた高校生3人も、逆に彼らから学ぶことがあったことと思います。

参加してくれた皆さん、ありがとうございました。

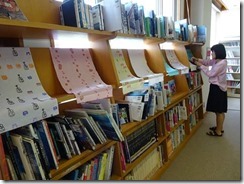

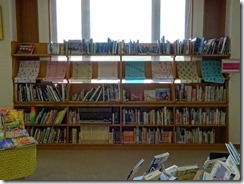

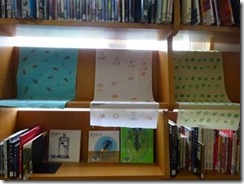

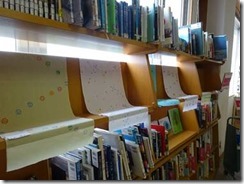

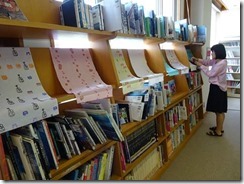

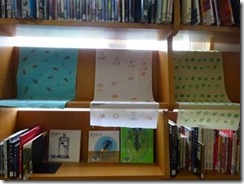

***図書室の手ぬぐい作品の展示替えを行いました***

2017年07月15日

美術工芸系ブログ

***図書室の手ぬぐい作品の展示替えを行いました***

ご講評をいただいております、季節感溢れる手ぬぐい展示。

展示替えを行いました。

「これ誰のだろ~」

「ああ、やっぱりあの子のか!」

と、作品の図柄を見ただけで誰のものか分かってしまうそうです。

今回の、手ぬぐいづくりのテーマは「自分」。自分を表現できる手ぬぐいにしよう!ということだったので、成功していますね!

ぜひ図書室に足をお運びください~~~****

***総社の夏祭りのポスターを描きました***

2017年07月15日

美術工芸系ブログ

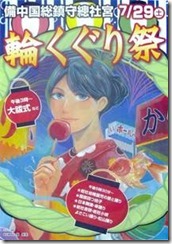

***総社の夏祭りのポスターを描きました***

7月に入りいよいよ夏本番です。

今年も地元総社の夏祭りのポスターを、美術工芸系の生徒が描かせていただきました。

まずは7月29日(土)に予定されている総社宮の「輪くぐり祭」です。

畑さんが原画を描きました。

続いて8月5日(土)に予定されている「第43回総社市民まつり 雪舟フェスタ」のポスター。

森谷さんが原画を描きました。

このポスターの原画や他の出品作品は、8月31日(木)まで天満屋ハピータウンリブ総社店で展示していただいています。是非実物や他の生徒が描いた作品もご覧になってください。

これらのポスターを見て、たくさんの方がお祭りに足を運んでくださればうれしいです。美術工芸系では、これからも総社の活性化のお役に立てるよう、美術やデザインの力を生かしていきたいと考えています!

美術工芸系ブログ~実習生の巻~2

2017年06月14日

美術工芸系ブログ~実習生の巻~

こんにちは!

美工の26期卒業生で、教育実習生の坪井 一(ツボイ ハジメ)と申します。

今回、僕は美工&美術部の生徒が参加した高校生美術コンクールについてお伝えしたいと思います。

高校生美術コンクールは岡山県内の高校の美術部から多くの生徒が参加し、その場で作品を制作し競い合う、という美術部版インターハイといった行事です。

倉敷芸術科学大学を会場として風景画、構想画、キャラクターデザインなど8部門に分かれて競いました。5時間という短い時間の中で他校の生徒達と肩を並べて作品を作る…私もジャミ生だった頃に参加し熱い闘志を燃やしていたことを思い出しました!ガッツガツしてたな~シミジミ…

当日の朝、コンクール開催前になって生徒達が集合している様子です。

普段どこに隠れとんねん‼‼‼っと思わず関西弁が飛び出してしまうほど大勢の美術部員たちが集結しています。こ、こんなに沢山のライバルがおるんか~

ドキドキした生徒達の様子にこちらまで鼓動が早くなる思いです。

↑各学校から集結した生徒たち。お揃いの

Tシャツで志気を高めたり、熱い視線を交わしたり、緊張の一瞬です…

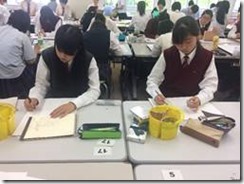

そしていよいよコンクールスタート!決戦の火蓋は否応もなく切って落とされ、一斉に制作を始める美術戦士たち。どおおりゃああああやったるでぇぇえ~!!という気迫が静かに(そう、とても静かに)伝わってきました。

↑最初の場所取りが肝心な風景画。

彼女の見据える先にあるものは山か、それとも

未来か…

↑今年の彫塑のテーマは「ニンニクと手」‼

私事ですがニンニクって美味しいですよね。

↑受験?いえいえ、キャラクターデザインの制作風景です。

テーマが「うちのクラスのポンコツアイドル」。ん?呼んだ?

うーん、みんな集中して制作しているな~。そうそう、言い忘れていましたがこのコンクールの審査員は倉敷芸術科学大学の先生方です。普段とは違う人に作品を見てもらえる貴重な機会でもあるわけです。

↑ひしめき合いながらこれまたひしめき合った

モチーフを描く。

こうして時間はあっという間に過ぎていき、気が付いた時には終了時刻に。

生徒は一旦退出し、審査タイムに入りまーす。「やりきったー!」という声や「ダメだったー!」

という嘆きが結果発表の前から響き渡っていました。

そしていよいよ結果発表!

部門ごとに審査員の先生方から生徒に向けた講評が行われ、作品が返却されます。それと同時に賞の結果も知らされます。

↑集中して制作に取り組む生徒。

構想画は参加者も多くて白熱していました。頑張れ~!

↑コンクールを終え笑顔を見せる生徒達。

お疲れさまでした!

本校参加者の内、金賞が27名、銀賞が24名という結果になりました。総社南の実力を存分に発揮できた結果だと言えると思います。

しかし、賞をとることだけがこのコンクールに参加する目的ではありません。他校の生徒や大学の先生に作品を見せたり、同じ空間で集中して制作したりすることがとても刺激になるのです。残念ながら受賞に至らなかった人もこの経験をバネにして次につなげて欲しいです。

僕自身もこのコンクールに参加し、生徒の皆さんから多くの刺激を受けました。また、高校時代の恩師に再会したり、大学内の自販機でカップラーメンに出会ったりと、沢山の出会いがありました。来年も行きたいなとさえ思いました。

以上がコンクールについての内容になります。最後までお読みいただきありがとうございました。

以下の文章は時間のある時にビートを刻みながら読んでいただけると助かります。

YO!YO!倉敷芸術科学大学に集結、した生徒達による対決 いつもより真剣な眼差し、それは勇者の証 恥ずかし がらずにやったもん勝ち 「賞がない」「賞もない」そんなこと言ったってしょうがない 次のショウタイム目指すための糧 それはいつか自分を守る盾 になるだけ Check it out!!

美術工芸系ブログ~実習生の巻~

2017年06月14日

美術工芸系ブログ~実習生の巻~

みなさん、こんにちは!

前回の森山先生に引き続きまして、今回は実習生の多田が美工ブログを担当させていただきます。

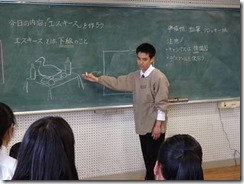

今回は教育実習生の授業の様子を紹介させていただきます。

最初は森山先生から

森山先生は2つのクラスの授業を担当されました。

2年生美術選択者の授業では、ブロンズ粘土を使い半分にしたピーマンを制作しました。

実演しながら生徒に作り方を教えていきます。

最初はピーマンの形を大まかな形に置き換えて形を作っていくことがポイントだそうです。

生徒の皆さんも真剣に見ています。

説明が終わるといよいよ制作を始めていきます。

制作の様子を見てまわり、一人一人にアドバイスをしていきます。

大学では主に木彫をされている森山先生いわく、

「彫刻って彫り方でその人の性格がだいたい分かるんだよね~」

とのことです。

優しいタッチで進められているね、と声かけれられると嬉しいですよね!

そして2週間で完成した生徒の皆さんの作品がこちら!!

ピーマンってこんなにもいろんな形があるんですね!

よくピーマンの形を観察して作られています。

ブロンズ粘土は乾燥すると磨いて光沢を出すそうですよ~

もう1つの森山先生の授業は、美工3年生のデザイン専攻の生徒への授業です。

ポスターを見て、込められたメッセージを想像していきます。

まずは自分でポスターの意味を考えて、それからグループで意見を出し合う活動になります。

予想もしていなかった意見が生徒の皆さんから出てきて、発想力が豊かだな~と感心してしまいます。

次に坪井先生の授業の様子を紹介していきましょう

坪井先生は1年生美術選択者への授業で、油絵で静物画を描く授業を担当されました。

まずはエスキースや下描きの描き方から説明します。黒板に描くのですら上手いっ!!

油絵は用具や手順が多くて意外と大変なんです!

でもしっかりと1つ1つ丁寧に説明していきます。

おつゆ描きという、油絵の描き始めの段階の様子です。

生徒全員に声をかけながら励ましたりアドバイスしたりしていきます。

いい感じに進んでいますね~!

週1回という限られた授業の中でどうやって生徒と接するか難しいところではありますが、坪井先生流の教え方で生徒の皆さんもだんだん打ち解けていました。

授業での説明用にこれだけの参考作品も作られていました。熱心ですよね!

最後の授業で「僕のことは忘れても、油絵の描き方は忘れないでください」

との名言(迷言?)を残されていましたが、坪井先生のことも忘れないであげてください。

****図書室に授業作品を展示しています!****

2017年06月9日

美術工芸系ブログ

****図書室に授業作品を展示しています!****

昨年度3学期、2年生美術Ⅰで制作した「消しゴムハンコで手ぬぐいづくり」作品を展示しました。

暑くなる季節にピッタリの涼しげな展示!!

制作した生徒からは「手ぬぐいの返却まだですか?!」と聞かれること幾度…。(ごめんねー!)

お気に入りに作品になってくれて、こちらとしてもうれしいです!是非使ってねー!!

展示は期間限定ですのでお見逃しなく!(途中展示の入れ替えがあります。)

授業での制作風景…

布用のスタンプインクを使ってポンポン押していきます。

以前は刃物の扱いに不慣れだったのに、こんなにサクサク扱えるようになったんだね…成長が感慨深い。。。

是非ご覧下ください!!

美術工芸系26期の卒業生3名が、教育実習生として母校に帰ってきました

2017年06月9日

美術工芸系ブログ美術工芸系26期の卒業生3名が、教育実習生として母校に帰ってきました。在校生の前で自己紹介をしてもらいました。2週間、もしくは3週間の実習を行います。 一部、ブログも更新してもらうつもりです。お楽しみに! (居残りブログ班)ううっつ

一部、ブログも更新してもらうつもりです。お楽しみに! (居残りブログ班)ううっつ ブログの順番間違ってました。すみません

ブログの順番間違ってました。すみません

次ページへ »« 前ページへ

![clip_image002[6] clip_image002[6]](http://www.sojam.okayama-c.ed.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/clip_image0026_thumb.jpg)